ミュージアムとジェンダー(4)

Museum and Gender 4

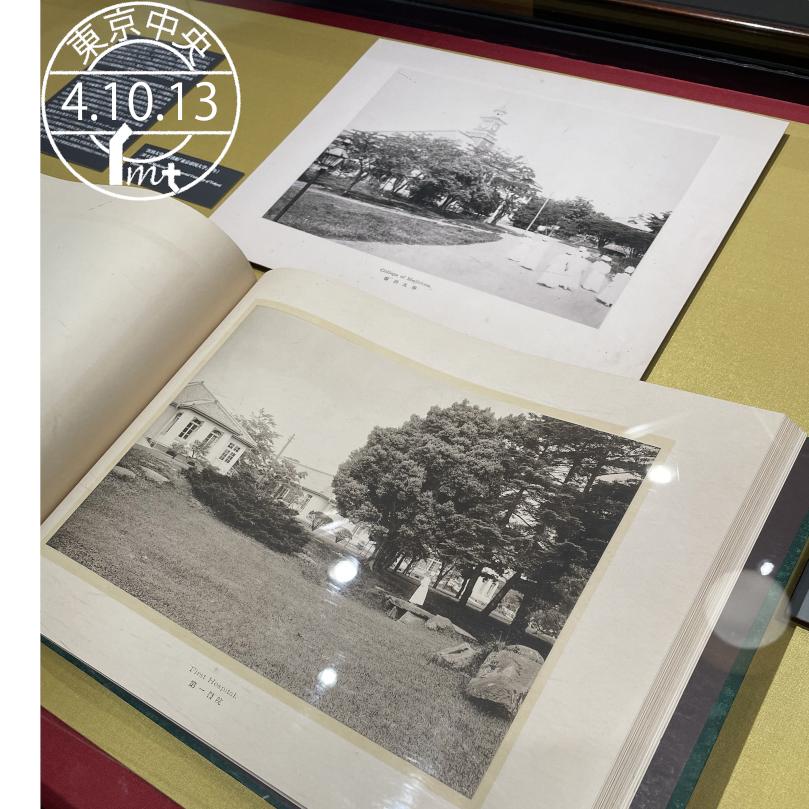

写真帖『東京帝国大学』は、のちに帝室技芸員を拝命する著名な写真師の小川一眞が設立した小川写真製版所が手がけ、明治33(1900)年に仏パリの万国博覧会に出品するために作られた。明治30年代初頭の東京帝国大学を記録した本写真帖は、前総長や当時の総長をはじめとする教授たちの肖像や校舎設備の状況を収めており、東京大学の歴史を語る際にたびたび用いられる資料である。特別公開『独逸医家の風貌』(2022年9月13日−12月11日)では、本写真帖より「医科大学」および「第一医院」の二点を取り上げた。この理由として、今日も大学キャンパス内に残る独逸医家関係の文化資源、すなわち前者には時計台のある旧東京医学校本館が、後者には庭好きなベルツの住んだ教師館の隣にあった旧富山藩庭の庭石が確認できるという点が一つ。そしてもう一つは、ジェンダーへの関心から、これらの写真に看護婦の姿が写る点に注目したからである。時計台の建物に向かって進む看護婦らの群像と、旧富山藩の庭石のところでカメラ目線で佇む一人の看護婦。小川が彼女たちを写したのは、構図上の意図として絵になると思ったからなのかもしれないが、教授陣も学生も男性ばかりの当時の東京大学で、看護婦のいる風景がキャンパス内の日常であったことも事実であろう。日本では、医学は独逸を採用したのに対し、看護学はナイチンゲール方式の看護教育が高く評価されていた英国を範とした。東京大学では、明治22(1889)年、帝国大学医科大学看病法講習科を第一医院(附属病院)に開設している。日本で看護が女性の職業として位置づけられるのは、近代的な看護婦養成が行われるようになった明治20年代以降のことである(周知のように現在では看護婦という名称は消え、看護師となっているが、ジェンダーギャップの大きな職業の一つである)。私にとって、『独逸医家の風貌』展でのこれら二点の写真の展示は、ミュージアムがジェンダーの視点で既存資料を見直すとその資料に新たな光が当たるということを実感する経験となった。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada